Eine kurze Mannheimer Zeitungsgeschichte

von Eric Veyel

Eine der ersten nachweisbaren Zeitung Mannheims ist das 1741 erstmals erschienene Wochentliche Mannheimer Intelligenz- oder Frag- und Anzeigs-Blatt. Es diente zur Verbreitung kurfürstlicher Verordnungen, es konnte aber auch von allen Mannheimer Einwohner*innen zur Veröffentlichung von Kleinanzeigen genutzten werden. Das Anzeigenblatt gewährt einen spannenden Einblick in die vormoderne Alltagswelt der Mannheimer Bevölkerung. In der Mannheimer Zeitung, 1767 das erste Mal erschienen, konnten sich die Mannheimerinnen dagegen über die Geschehnisse am Mannheimer Hof, in der Stadt, Europa und der ganzen Welt informieren.

Im Laufe des 19. Jahrhunderts entwickelte sich Mannheim daraufhin zur führenden Zeitungsstadt Badens und nahm damit eine herausragende Rolle für den gesamten Südwesten Deutschlands ein. Als boomende Industriestadt mit einem selbstbewussten Bürgertum und als Hochburg der Sozialdemokratie hatte es eine überregionale Bedeutung.

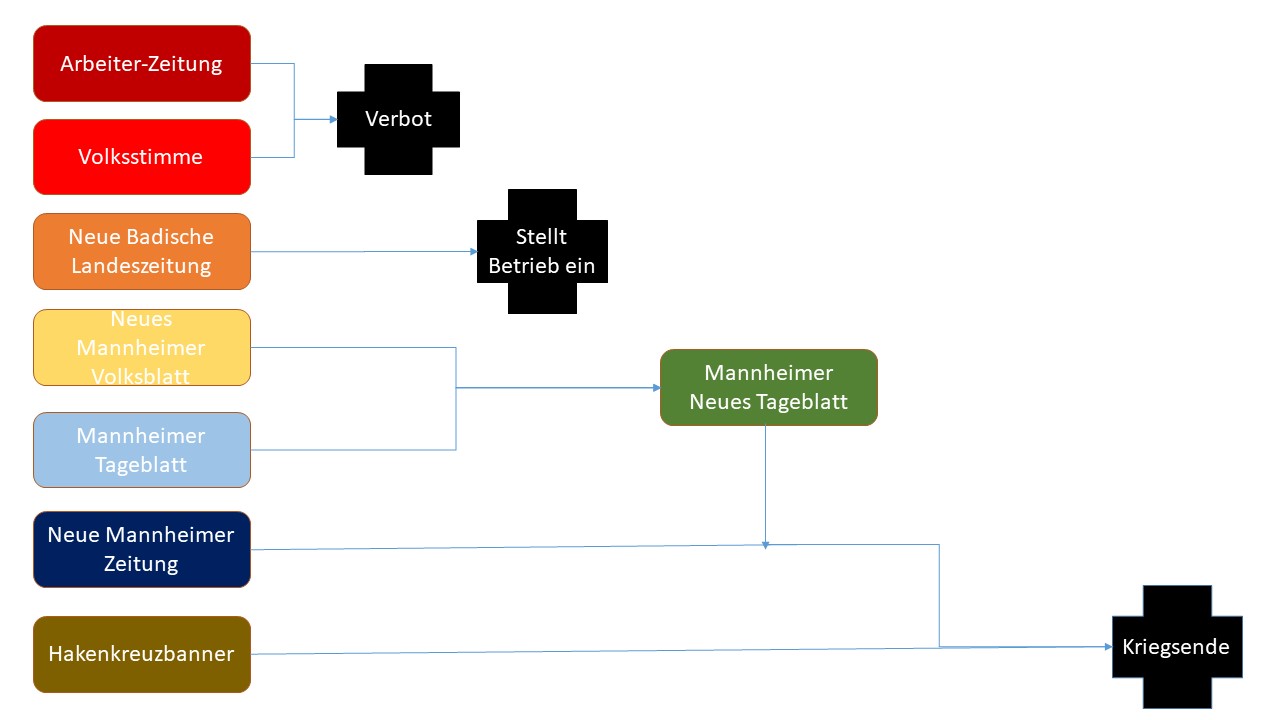

Zu Zeiten der Weimarer Republik ist Mannheim eine der führenden Zeitungsstädte Badens. Das Angebot an Zeitungen ist groß und vielfältig, denn die meisten Parteien sind in der Stadt durch eigene Tageszeitungen vertreten: Eine der auflagenstärksten Zeitungen ist die liberal-demokratische Neue Badische Landeszeitung, die weit über Mannheim hinaus gelesen wird. Der General-Anzeiger (ab 1924 Neue Mannheimer Zeitung) hingegen bekennt sich politisch zur nationalliberalen DVP. Das Mannheimer Tageblatt bezeichnet sich als „bürgerlich parteilos“. Das Zentrum ist durch das Neue Mannheimer Volksblatt, die SPD durch die Volksstimme, die KPD durch die Arbeiter-Zeitung vertreten. Zudem gibt es acht kleinere Stadtteilzeitungen, die sich meist als „parteilos“ bezeichnen. Ab 1931 kommt schließlich noch das Hakenkreuzbanner als zentrales Propagandaorgan der NSDAP in Mannheim und der Region hinzu.

Noch zu Beginn der dreißiger Jahre gibt es also in Mannheim acht große Tageszeitungen. Von rechts bis links sind dabei alle politischen Richtungen vertreten. Mit der „Machtübernahme“ der Nationalsozialisten im Jahr 1933 findet jedoch die vielgestaltige Mannheimer Presselandschaft innerhalb kurzer Zeit ein Ende. Die Zeitungen werden von den neuen Machthabern durch politische Hetze bekämpft, verboten oder halten dem wirtschaftlichen Druck nicht stand. 1939 bleiben nur noch das Hakenkreuzbanner und die Neue Mannheimer Zeitung übrig. Gegen Kriegsende 1944 werden auch diese beiden Zeitungen „auf Kriegsdauer“ zusammengelegt.

Die ersten Zeitungschließungen betreffen unmittelbar nach der Machtergreifung 1933 die kommunistischen und sozialdemokratischen Tageszeitungen in Mannheim. Die kommunistische Arbeiter-Zeitung wird am 28. Februar verboten. Im Untergrund wird sie allerdings einige Jahre weiter illegal verteilt. Wenig später muss auch die sozialdemokratische Volksstimme ihren Betrieb einstellen. So wird in der Nacht vom 9./10. März 1933 deren Verlagsgebäude in R 3, 14/15 von SA, SS und Polizei unter Beteiligung des Obersturmbandführers und Verlagsdirektors des Hakenkreuzbanners Kurt Schönwitz gestürmt und mit der Hakenkreuzfahne beflaggt. Verlagshaus und Druckerei werden anschließend für den Vertrieb des Hakenkreuzbanners in Besitz genommen. Diese Übernahme wird in einer Sonderausgabe vom 27.5.1933 von den Nationalsozialisten propagandistisch in Szene gesetzt.

Doch auch der politische und wirtschaftliche Druck auf die bürgerliche und katholische Presse nimmt massiv zu. Vor allem die Neue Badische Landeszeitung ist aufgrund ihrer liberalen Berichterstattung und ihres jüdischen Besitzers Heinrich Gütermann den neuen Machthabern ein Dorn im Auge. Als Versuche, die Zeitung über Mittelsmänner aufzukaufen und als gleichgeschaltete Parteizeitung weiter zu betreiben, am Widerstand des Besitzers und der Belegschaft scheitern, setzt sich die Partei deren Vernichtung als Ziel. Dem Besitzer wird das Betreten seiner Redaktionsräume verboten. Es wird eine beispiellose Hetzkampagne gestartet, die der Zeitung einen Großteil ihrer Anzeigenkundschaft kosten wird. Am 28. Februar 1934 muss die Neue Badische Landeszeitung ihren Betrieb letztendlich einstellen.

Auch das katholische Neue Mannheimer Volksblatt gerät durch die politischen Repressalien zunehmend in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Am 17. April 1934 wird deren Verlagsgebäude in S 2,3 von einem nationalsozialistischen Mob gestürmt. 1937 muss die Zeitung schließlich mit dem Mannheimer Tageblatt fusionieren, welches fortan Mannheimer Neues Tageblatt heißt. Dieses wiederum wird zwei Jahre später der Neuen Mannheimer Zeitung einverleibt, die dadurch ihre Auflagenzahlen erheblich steigern kann.

Die Neue Mannheimer Zeitung geht 1939 schließlich als wirtschaftlich potenteste Zeitung aus dem Verdrängungswettbewerb hervor und ist somit die einzige verbleibende Alternative zur NS-Parteizeitung. Doch stellt sie durch die strikte nationalsozialistische Lenkung der Zeitungsinhalte kein Oppositionsblatt dar. Eine distanziertere Haltung zum NS-Regime kann mitunter zwischen den Zeilen gelesen werden. Dieser Spielraum ist möglicherweise bewusst geduldet worden, um auch dem Nationalsozialismus ferner stehende Bevölkerungskreise durch weniger parteiideologische Sprache erreichen zu können.

Durch die Verdrängung der Konkurrenz kann das Hakenkreuzbanner seine Auflagenzahl massiv steigern und entwickelt sich schon bald zur auflagenstärksten Tageszeitung Mannheims mit eigene Lokalteilen für Schwetzingen und Weinheim. Anfangs unter 10.000 Exemplaren (1932) wächst der Verkauf auf über 41.000 (1935) und schließlich auf 60.000 (1939) an. Gleichzeitig zieht die Zeitungen einen Großteil der Anzeigenkunden an sich und auch die Stadt Mannheim benutzt das NS-Organ als Amtsblatt. Laut Hauptschriftleiter Dr. Wilhelm Kattermann solle das Blatt „dazu beitragen, die Idee des Nationalsozialismus in alle Volksteile zu tragen.“

So waren von den acht großen Mannheimer Tageszeitungen, die 1932 bestand hatten, 1939 nur noch die Neue Mannheimer Zeitung und das Hakenkreuzbanner übrig geblieben. Nachdem bei schweren Luftangriffen die Verlagsgebäude beider Zeitungen schwer getroffen wurden, wurden auch sie ab dem 1 Januar 1944 „auf Kriegsdauer“ zusammengelegt. Die Anzahl der Seiten nimmt gegen des Ende des Krieges immer weiter ab. Die letzte Ausgabe erschien am 23. März 1945. Zwei Tage später wurde Mannheim befreit, nachdem Einheiten der US-Army bei Sandhofen den Rhein überschritten hatten. Eine neue Zeit beginnt schon am 17. April mit der Veröffentlichung des Mitteilungsblattes für Mannheim, später Military Government Gazette, des ersten Zeitung im befreiten Mannheim.

Die erste Ausgabe des “Mannheimer Morgen” wurde am 6. Juli 1946 veröffentlicht, ab dem 5. September 1945 war die “Rhein-Neckar Zeitung” aus Heidelberg bereits wieder in Mannheim erhältlich gewesen. Der Mannheimer Morgen bezog das Rückgebäude des im Krieg zerstörten Bassermann-Hauses, dem ehemaligen Sitz der “Mannheimer Neuen Zeitung”. Eine Druckmaschine aus dem Jahr 1932 hatte die Luftangriffe überstanden und diente nun dem Druck der neuen Zeitung. Der Name “Mannheimer Morgen” entstand aufgrund einer Vorgabe der US-Militärregierung, die besagte, dass neue Zeitungen nicht an frühere erinnern dürfen. Ursprünglich als “Der Morgen” betitelt, musste der Name geändert werden, da bereits eine Zeitung in Berlin diesen Namen trug. So wurde am 8. Oktober 1946 der Titel in “Mannheimer Morgen” geändert. Die Zeitung erschien anfangs dreimal wöchentlich mit vier bis sechs Seiten und einer Auflage von etwa 71.000 Exemplaren, was damals aufgrund des Papiermangels die höchstmögliche Anzahl war.

Quellen und Literatur, siehe: Weiterführende Literatur